STVラジオ ほっかいどう百年物語 留岡 幸助

STVラジオ ほっかいどう百年物語 04年4月4日放送

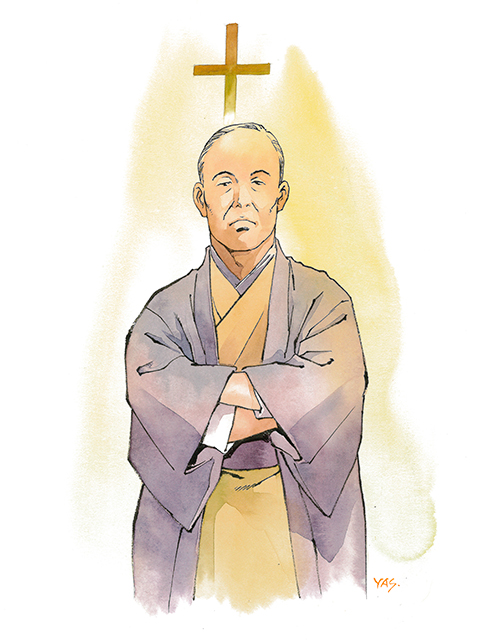

留岡 幸助(とめおか こうすけ)(1864〜1934)

遠軽町の市街地から4キロほど離れた「留岡」という地区に、児童自立支援施設、北海道家庭学校が建てられています。130万坪もの豊かな自然に囲まれ、鳥たちの楽園でもあるこの学校は、大正時代、留岡幸助が創設したのが始まりです。誤った道に走ってしまった少年たちの更生に奮闘し、彼らの将来に光と希望をもたらした、留岡幸助の愛と奉仕の物語をお聞きください。

見渡す限りに広がる雄大な原野。その中にポツンと建てられた小さな小屋の前で、留岡幸助は少年たちに向かって叫びました。

「私は君たちが暮らしながら学ぶ場には、このような大自然がふさわしいとずっと考えてきました。それを今、ここにやっと実現することができました。これからここを私達が理想とする家庭学校の農場にして行きましょう!」

大正3年8月、遠軽町社名淵(しゃなふち)。ここに、我が国では初めての、社会から逸脱した少年たちの更生施設、家庭学校社名淵分校が幕を開けました。

「この子たちを、農業を通じて立ち直らせたい!」

札幌ドームおよそ48個分もの広大な土地に全ての夢を託した留岡幸助は、この時50歳でした。

「まず、3年かけて土地を開墾しよう。それから少しずつ生徒を増やすんだ」

しかし、原始林を切り拓くのは、容易なことではありませんでした。アブやブヨが群がる中で、大木を切り倒し焼き払う。やっと育った作物は野ネズミが食べ荒らす。時には山火事も押し寄せる。しかも、ここは農場ではなく教育場のため、校舎、宿舎、畜舎、礼拝堂なども建てなければなりません。必死で鍬を持ち、汗を流す留岡幸助を見て、土地の人々は口々に言いました。

「留岡という男は何を考えているんだ。開いた土地に小作人を入れれば、すぐに金になるものを、礼拝堂だとか、校舎だとかばかり建てている。儲け方を知らんのではないか」

そんな噂にも耳を貸さず、幸助は黙々と作業を続けました。(この学校が完成したら、子供たちだけでなく、土地の人たちにとっても有益なはずだ。身を持って示せばきっとわかってもらえるだろう)

その苦労は次第に報われ始めます。入植の翌年には、旭川から2頭のホルスタインを買い入れ、この地方で最初といわれる酪農を開始。また、稲の試作も始めました。こうして家庭学校の農場は次第に形作られてゆき、生徒数も徐々に増えていったのです。

留岡幸助は1864年、岡山県の小さな城下町に生まれました。町人の子であった幸助は、幼い頃から士族の子供たちのいじめに遭い、そのたび悔し涙を流しました。(なぜこんな差別を受けるんだろう。僕とあの子たちと、どんな違いがあるというのだろう)

その答えが見つかったのは、17歳の時でした。アメリカ人宣教師がこの町に布教活動に訪れ、物珍しげに集まった人々にこう言ったのです。

「人の命に優劣はありません。士族の魂でも町人の魂でも、神の前に出る時は、皆同じ値打ちのものなのです」

この言葉は、多感な少年の心を即座にとらえました。愛と平和を唱えるキリストの教えに従いたい!幸助は両親の反対を押し切って洗礼を受けましたが、古い慣習にとらわれた小さな町では、キリスト教徒への圧力は並々ならぬものがありました。そのため幸助は住み慣れた町を離れ、日本人牧師の家に身を隠したのです。

「僕はたとえ迫害されようと、差別のない世の中をつくっていきたい!」

そんなひたむきな彼を牧師と教会が支援し、明治18年、幸助は21歳で京都の同志社神学校に入学しました。在学中、幸助は社会には遊郭と監獄、二つの暗黒面があることを知ります。彼はキリスト教徒として、この暗闇を照らす灯火になろうと、政府によって苦役を強いられる囚人たちの生活向上、監獄改良に力を尽くすことを決意しました。

明治24年、京都で牧師をつとめる27歳の幸助に転機が訪れます。北海道空知集治監で受刑者に教え諭す教誨(かい)師として赴任するという話が舞い込んだのです。罪を犯した人々にキリスト教の教えを広め、改心させる。また、受刑者たちの過酷な処遇を改善させる。これこそ自分が学生時代に志した道ではないか。幸助は荷物をまとめると、すぐさま北海道へ旅立ちました。

空知集治監は、月形町の樺戸集治監に次いで明治15年、三笠市につくられた監獄です。ここに収容された受刑者は、道路をつくり、土地を開墾し、石炭採掘の事業に従事し、その動員数は10年間で延べ17万人にものぼりました。「北海道開発」と銘打って強行に繰り広げられるこの苦役で、死者・負傷者、そして逃亡者は後を絶たちませんでした。

幸助は空知集治監で受刑者たちと生活を共にする中で、彼ら一人一人をしっかりと把握することを目指し、全ての受刑者の経歴について丹念に調べました。すると300名の囚人のうち、およそ8割が、少年時代から罪を犯し続けていることを知りました。彼らは誰からも更生の手を差し伸べられないまま、大人になり再び重い罪を犯して服役していたのです。

「大人になった犯罪者を戒めるより、少年の教育こそが、罪人を減らす本当の道ではないだろうか。不良少年は憎むべきものではなく、むしろ憐れむべきものだ。彼らの多くは両親を失っていたり、家庭が乱れているため、次第に悪の道へ落ちていく。そうした環境を変えてやることが必要なんだ」

幸助の受刑者たちに対する優しさと憐れみ、そして新しい時代の風を取り入れようとする姿勢は、これまでに類のないものでした。他の看守や同僚たちは、そんな彼に対し、次第に畏敬の念を抱き始めます。

少年たちの教育を思いついたものの、当時、日本には彼が求めるような素行不良の少年教育の場はありませんでした。

「一体どういった教育をしたら良いのだろう。先進国に学べば答えが見つかるかもしれない。アメリカに行って、この目で実際に学びたい。日本に文明開化をもたらした欧米の国なら、きっと少年達の更正事業も進んでいるはずだ!」

それを聞いた空知集治監の同僚たちは、アメリカまでの旅費にと、互いに餞別を出し合い、幸助を快く送り出してくれました。

「留岡さんならきっとできます。罪を犯してしまう人間を少しでも減らせるよう、私たちも陰ながら応援させていただきます。どうかご無事で行ってきて下さい」

幸助は皆の気持ちを心深くしまい入れ、深々と頭を下げると、アメリカに向けて出発しました。明治27年、30歳。少しの着替えと一冊の聖書、そして「文明諸国の監獄および児童救済施設の状況」という書物のほかに、荷物は何一つありませんでした。

アメリカに到着すると、マサチューセッツ州の青年監獄に頼み込み、囚人と同じ部屋で生活や労働を共にしました。お金がないため、獄内の椅子を作る工場で働きながら勉強を続けました。ここで彼は、日本の監獄制度が根本から間違っていることを痛感します。人間は罰すれば罰するほど悪くなる。良い方向へ導くためには愛情を持った教育が必要である。すなわち、少年の感化事業こそ急務であるということを悟るのです。

2年後、帰国した幸助は、感化事業の必要性を問いましたが、世間や行政の反応は鈍く、アメリカでの貴重な体験と知識を生かすことはできませんでした。

「どうしてこの国は広い視野を持とうとしないのだ。こうしている間にも少年犯罪は刻々と増えているというのに。・・・いっそ、自分で感化事業を起こしてみようか。私自身の手で、少年たちに心の安らげる場所を提供するんだ」

幸助は生涯の一大事業として、「家庭学校」を創設する決意を固めました。

家庭は「愛」。学校は「知」。愛情と知恵の感化事業に向けて、留岡幸助の奮闘の日々が始まりました。

明治32年、35歳の幸助は、他のキリスト教徒たちの援助を受け、東京郊外の巣鴨に念願の家庭学校を創設しました。この学校は、基礎学力の習得、農業を主とする労働、保健体育、キリストの教えの4つを骨組みとした感化教育で、人里離れた自然の中で取り組まれました。集められた少年たちは、ここで伸び伸びと生活し、清らかな心を取り戻していきました。

その活動に反応の悪かった行政もやっと注目するようになり、翌年から幸助は内務省の嘱託を命じられます。家庭学校での指導の合間をぬって、地方講演に出向いて少年教育の重要性を説き、また全国各地や遠くは満州まで社会調査に赴くなど、幸助の活動は多忙を極めました。

そして大正元年、これまでの13年間の教育経験をもとに「感化事業実施方法」を発表。感化事業で最も大切なことは、良い環境を与えることだ。それは豊かな自然に取り囲まれているのはもちろんのことだが、善良な人間、健康な社会環境に包まれなければならない。そう彼は結論づけたのです。

「今よりももっと広い土地で、ひとつの村、地域住民ぐるみで、家庭学校をつくりたい。そうすれば、より大きな成功が得られるはずだ」

幸助の理想はさらに膨らみます。その実現を、彼は若い頃集治監の教誨師として訪れた北海道に求めたのです。道庁にかけあって、道北の遠軽町社名淵の国有林1千ヘクタールの払い下げを受けると、大正2年、幸助は全ての公職を去り、新たな挑戦に向けて北海道に移住しました。49歳の時でした。

翌大正3年、こうして遠軽の大自然のなかで、家庭学校は幕を開けました。生徒も教師もわずか数名からの出発でしたが、幸助の心は少年のように踊っていました。

いよいよ開墾作業が開始。当初は地域住民の目も冷ややかで、作物は不作続きと苦労が耐えませんでしたが、それでも彼らは理想の学校づくりを目指して努力し続けました。1千ヘクタールもの農場を経営し、維持するためには、膨大な資金が必要だったため、幸助は開墾作業のかたわら、全国各地を飛び回り、寄付金集めに奔走しました。

やがて宿舎が建てられ、続いて校舎や礼拝堂と、次々と建物が増えていき、数年後には農場の開墾地も230ヘクタールまで耕されました。広大な牧場では30頭の牛が飼われ、バターやチーズの生産をするまでとなりました。学校を卒業して社会復帰を果たし、健全な道を歩む人々の姿も多くなりました。

家庭学校の礼拝堂には、通常あるような十字架は一切ありませんでした。なぜならここに住む少年たちは、皆、過ちを犯してしまったという十字架を背負っているからでした。代わりに幸助は、礼拝堂に一枚の額を掲げました。書かれている言葉は、難儀が有るという意味の「有難」の二文字。少年たちが自分の背負う難儀に正面からぶつかっていってほしい。そして見事乗り越えた時、有難うという気持ちを忘れないでほしいという、幸助の親心でした。

幸助自身、ここで多くのことを学びました。まず、馬や牛が教師となることを知ったのです。はじめは学校を嫌い、逃げ出す生徒も大勢いたため、悩んだ幸助は、少年たちに動物の世話をさせることにしました。すると、馬を受け持った少年たちの表情は生き生きと輝き出し、逃走もピタリとおさまったのです。また、おとなしい牛の世話をさせることで、荒くれた少年でも自然とおとなしくなるのでした。

またある時には、こんなこともありました。牛が産気づき、酪農主任が出かかった子牛の足にロープをかけました。生徒たちはどうしていいかわからず、オロオロしていましたが、教師が「力いっぱい引っ張れ!」と大声で叫ぶと、皆、汗を流して引っ張りました。牛は苦しそうにもがき続け、難産の末、ようやく子牛が生まれました。汗だらけになった少年の一人は、生まれたばかりの子牛を優しそうに見つめる母牛の姿を見て、突然涙を流し始めました。

「俺の母さんも、俺は難産で生まれたと言っていた。この牛のように苦しんだだろう。それなのに俺は、いつも母さんを殴っていた。許してくれ、母さん!」

少年達の鋭かった目が優しさに満ち、乱暴な言葉遣いが次第に消えていったのです。大自然に囲まれた農場の中で少年たちは確実に変わって行きました。

冬になると、少年たちはさほど寒くない時も、ストーブいっぱいに薪を入れます。幸助は黙ってその様子を見つめていました。やがて、薪の切り出し作業が始まると、鋸で木を切り倒し、小さく切ってソリで山から運び出す作業は、少年たちにとって冬でも汗が出るほどの重労働でした。以来、彼らは少しくらいの寒さなら我慢をするようになりました。これまで口で節約を言ってもわからなかった少年たちが、汗を流して体験したことで、自ら節約を始めたのです。

これらの体験から、幸助は感化事業に対して三つの方針を打ち立てました。

第一によく働くこと。人間は知識ばかり詰め込んでも駄目で、汗を流して体得したものこそ、本当に身につくものである。第二はよく食べること。貧しさで腹が減った時、人は悪いことでもして飢えをしのぐものである。そして第三はよく眠ること。自然は春になれば芽吹き、冬になれば眠る。自然の摂理の中で生きる人間は、同じように十分に眠りをとらなければならない。

これらは、自然こそ最大の教師であると考えた幸助の人生の哲学でした。

こうして家庭学校長として、また地域の指導者として、幸助は大勢の人々から尊敬と信頼を集めました。地域と家庭学校が一体化し、まさに彼の思い描いた理想の中で、少年たちは更正の道を一歩一歩、歩み続けていきました。

昭和6年、67歳。これまでの卒業生たちが集って、留岡幸助感謝会が開かれているまさにその時、幸助は脳溢血で倒れました。

「この感化事業は、私の代で完成することはできない。長年の取り組みが、地域を動かし、国を動かすのだ」

そう言い続けてきた留岡幸助の後を継いだのは、四男清男でした。東京での大学教授の職を捨てた彼は、家庭学校の中で、大学や研究室では学び得ない大きなものを感じ取り、改めて父の偉大さを痛感したのでした。それを見届けるかのように、留岡幸助は3年後の昭和9年、静かに息を引き取りました。享年70歳。

その後、遠軽町は留岡幸助の功績を讃え、家庭学校周辺の地域名を「留岡」と名付けました。そして、大正8年に建てられた礼拝堂には、「有難」と書かれた二つの文字が、教育農場の伝統を今に伝えています。

参考文献

「北方のパイオニア」蛯名賢造

「風雪の群像下」日本農業新聞編

「開拓につくした人びと」北海道総務部文書課

協力

社会福祉法人北海道家庭学校